東京2020パラリンピック

東京2020パラリンピックが一年の延期を経て、8月24日から9月5日まで開催されました。障害者スポーツ専門サイト「MA SPORTS」の取材メンバーとして撮影してきた13日間の東京パラリンピックを振り返ります。

「アスリートたちが輝ける最高の舞台を、ともに提供する、これこそが、パラリンピックムーブメントの強みなのです」開会式でのパーソンズIPC(国際パラリンピック委員会)会長の言葉です。コロナ禍の中、開催するパラリンピックの意義を力強く語りかけていました。

開会式では、全てのプログラムが終っても、各国の選手たちはなかなか会場から立ち去らず、聖火の近くで、記念写真を撮ったり、談笑していたのが、とても印象的でした。選手たちの参加できることの喜び、嬉しさ、これから始まる競技へのワクワク感が伝わってきました。

聖火台は、オリンピックと共通で、太陽をイメージしたものです。「太陽の下に皆が集まり、皆が平等であり、皆がエネルギーを得る」という思いが込められているそうです。まさに、その思いの様相を呈した場面を見ることができました。

【アスリートの競技力】

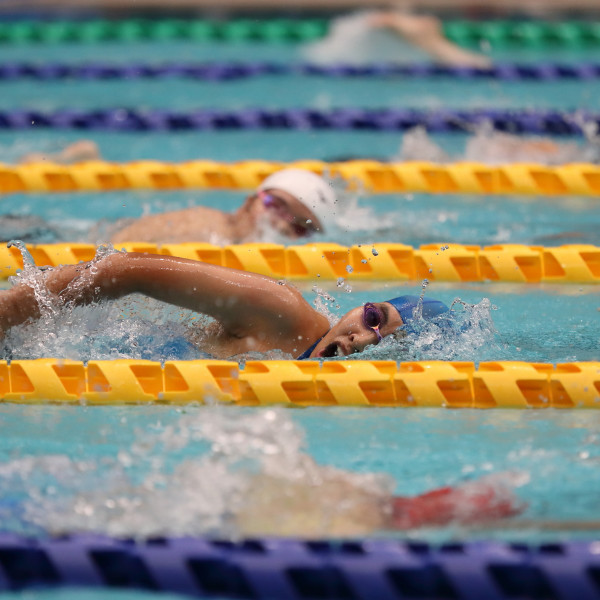

競技を見ていると、選手のパフォーマンスが大きく向上していることを感じました。今回のパラリンピックでの世界新記録は約200で、これはパラリンピック前に開催されたオリンピックの約10倍でした。国際的にパラスポーツの競技力が大きく向上している中、5年前のリオパラリンピックで、金メダル0個の日本が、今回13個もの金メダルを獲得したということは、世界の競技力向上レベルを超えているということです。

2013年に東京オリンピック・パラリンピックの招致が決定したことで、日本全体でパラスポーツへの関心が高まり、行政や企業からのサポート、支援が増えました。活躍への期待が高まったアスリートたちがそれに応えるべく努力を続けてきたことが、競技力向上を実現しました。コロナ禍で競技大会の中止が相次ぎ、それまで練習をしてきた場所も使えない中、パラアスリートたちは、それぞれに工夫をしながら、トレーニングを続けてきました。アスリートたちの競技にかける思い、周囲への感謝、仲間を思う気持ち、ライバルであっても、お互いの健闘を讃えあう気持ちが伝わってくる大会でした。また、日本の選手においては、各競技で世代交代も進んできています。

【ボランティアの力】

世界的なコロナ禍の中、ボランティアや大会関係者の力なくして、このパラリンピックというアスリートにとっての夢の舞台の実現は、あり得なかったことでしょう。特に、ボランティアの力の大きさを感じた大会でした。選手の移動サポートや、競技場や、競技器具の頻繁な消毒など、選手たちも、ボランティアには、本当に感謝していました。私は、実際には見ていませんでしたが、最終日のマラソンで、ロシアの選手は走りながら、ボランティアに声をかけていたそうです。タイムにも影響することですが、ボランティアに感謝の気持ちを伝えたかったそうです。

多くのボランティアは、何日間も現場にいるにもかかわらず、実際の競技は見ることができず、自分たちの持ち場で競技中の選手たちの声や、各国のチーム関係者の声援をが聞いていました。ある競技の最終日、リーダーの計らいで、競技を見る機会を得たボランティアたちの姿を見ました。間近で競技を見て、選手に声援を送っていた皆さんの目がキラキラ輝いていたのが印象的でした。

最寄り駅から競技場への道に、ボランティアの方々が道案内をしていました。無観客で、ほとんど人の往来がない中、晴れの日も雨の日も、ずっと立っていて、私たちが歩いてくると、明るい笑顔で「おつかれさまです!」と声をかけてくれました。暑い日には、撮影中の私たちフォトグラファーに冷たい水を配り歩いていました。パラリンピックが開幕してから、日数を重ねると、撮影、移動の疲れが出てきます。重さ20キロ以上ある撮影機材を携え、1日に2度、3度、会場間の移動がありました。蒸し暑い中、電車を乗り継ぎ、汗だくの移動を憂鬱に思うこともありましたが、ボランティアの方々の「おつかれさまです!」の一声で、疲れが一気に吹っ飛び、元気を取り戻しました。パラリンピック期間中、ボランティアの方々から何度「おつかれさまです!」「おつかれさまでした!」と声をかけてもらったかわかりません。

【パラリンピックの意義】

今回のパラリンピックは、スポーツイベントとして報道されていたのではないでしょうか。テレビで観戦した人や、新聞などの記事を読んだ人たちは、スポーツとして自然に捉えて、楽しむ事ができたと思います。パラアスリートを障がい者としてではなく、一人のアスリートとして見ていたのではないでしょうか。

私たちには、無意識に思い込んでいることや偏見があります。これは、今までの人生の中で経験してきたこと、育ってきた環境、生活してきた環境で、自然と自分の思考に刷り込まれた心理です。健常者の思い込みとして、「障がい者は大変でかわいそう」「障がいがあってもスポーツできるの?」「障がいを乗り越えて頑張っている」ということがあります。障がいを持っている人でも、思い込みにより、パラリンピックやパラスポーツに消極的な感情を持っている人たちがいます。「パラリンピックアスリートは、自分たちと違い、障がい者の中でも限られた人たちなんじゃないの?」

確かに、もともとスポーツをやっていて、怪我や病気のために途中で障がいを持った人や、生まれながらにして、身体能力が高く、トップアスリートになれる素質を持った障がい者もいます。でもパラアスリートの中には、怪我や病気で障がい者となる以前に、スポーツをやったことがない人たちもいます。口コミや、テレビなど、なんらかの手段で、パラスポーツを知り、競技を見ることで、自分もやってみたいなと思い、スポーツを始めて、パラリンピックに出場した選手もいます。

また、パラスポーツの観戦や応援を楽しむことで、スポーツに限らず、自分でも何かにチャレンジしようとする意欲が高まることもあるでしょう。パラアスリートの躍動が、思い込みや偏見を超越して、障がいのある人が積極的に外に出て、何かにチャレンジする気持ちを助長させます。これってとても大切なことだと思います。

今回の東京パラリンピックで、パラスポーツを初めて見て、知らない世界があると気づいた人は多かったのではないでしょうか。パラリンピック競技は22競技あります。さまざまな障がいのアスリートたちが、それぞれの持っている身体機能を鍛え、自分の力が発揮できる競技に取り組んでいます。以前からパラスポーツは知っていたけど、今回、初めて見る競技もあったことでしょう。パラリンピックやパラスポーツに取り組むアスリートの姿を見て、感じたこと、思ったこと。それが、きっかけとなり、ひとりひとりの気づきが拡大し、みんなのチャレンジをみんなが支え合う社会に変わっていくと思います。変化は、スポーツから始まる。

このことこそが、パラリンピックの意義だと思います。人々の関心をここで終わらせたくはありません。

選手、関係者、行政、企業、ボランティア、大人たちも、子供たちも…みんながパラリンピックを通じて感じたこと、思ったことを忘れずに、意識を持ち行動を続けることで、これまでの東京パラリンピックへの道のりが、多様性豊な共生社会の実現につながるはずです。

開会式で、パーソンズIPC会長が語った言葉を最後に、もう一度紹介します。「アスリートたちが輝ける最高の舞台を、ともに提供する。これこそが、パラリンピックムーブメントの強みなのです」

【文:佐山 篤】

-

前の記事

- パラスポーツ記事一覧

- 次の記事